Влада Ралко: Мерзавцы уже столько раз испытывали слово "гуманизм", что просто язык не поворачивается его произнести

В трех музеях Львовской галереи искусств (дворце Лозинского, дворце Потоцких и в музее Пинзеля) открылась выставка знаковой художницы Влады Ралко

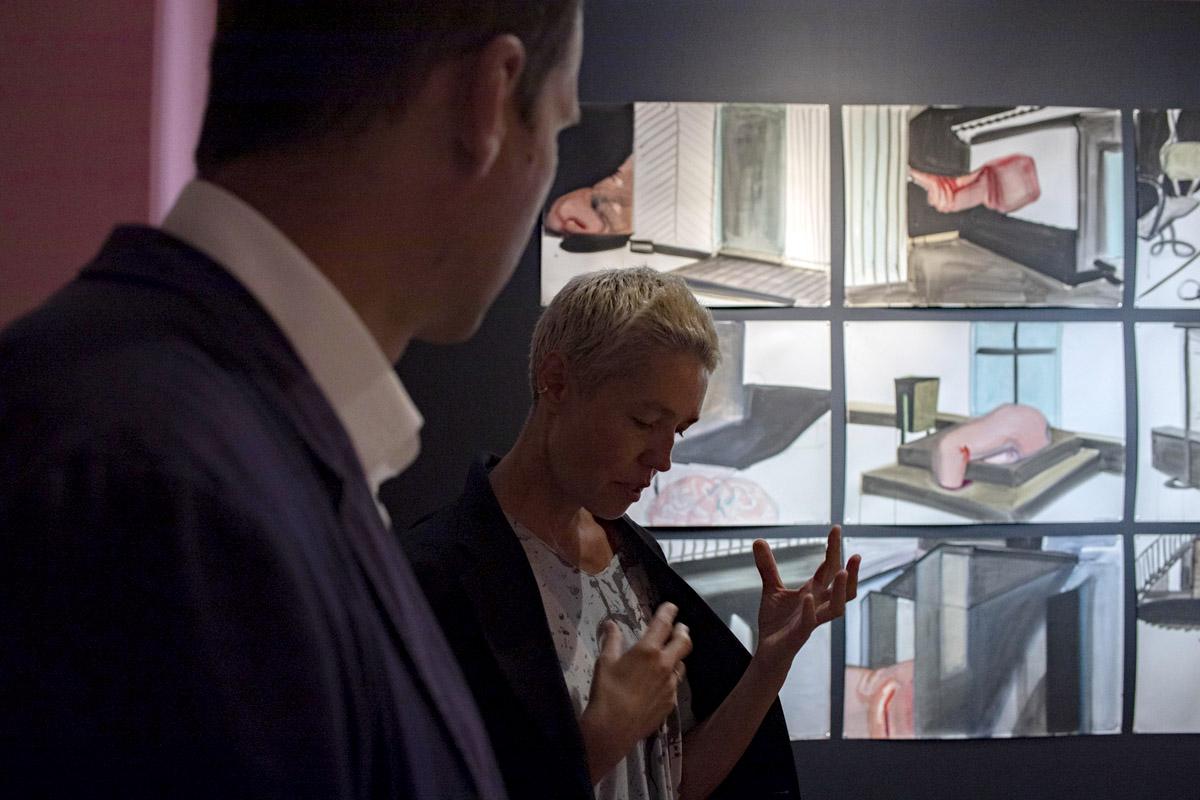

Об особенностях выставки "Между своим и тем самым", особенностях глобального кризиса и собственной мировоззренческой специфике Влада Ралко говорила с Антоном Борковским.

Мы видим разные признаки как глобального кризиса, так и кризисов локальных, какие их проявления для вас являются наиболее значимыми?

На большой черной стене - рисунки разных лет, начиная с 2014-го и заканчивая 2019-м, то есть они и о военных событиях, и о мирной жизни - здесь абсолютно все перемешано, объединено в общий комикс: несколько рисунков являются репликами листов из "Киевского дневника", эти - 2019-го года, они плакатные, они о том насилии, к которому мы привыкаем. Мы привыкаем к беззаконию, мы потеряли какие-то важные вещи, вещи, которые можно считать ценными не потому, что кто-то сказал, что они ценны, а потому, что мы сами осознали, что они предельно ценны для нас и на них мы можем опираться. Здесь речь идет об истощении языка и о том, что есть слово и слово. Одно и то же слово имеет и низкий смысл, и высокий смысл, мы должны понять его сами, поэтому становится трудно дойти до так называемого понимания, потому что мы должны сначала понять контекст и целостность всего высказывания. Возвращаясь к этой выставке, здесь очень важно осмотреть все три локации, потому что они абсолютно связаны между собой. И только тогда мы можем уловить целостный смысл.

Вот работы 2019-го года, материалом служили иллюстрации из советской кулинарной книги моей бабушки 57-го года "Польская кухня". Иллюстрации невероятные. Сначала я ее использовала как материал для своей работы, а потом поняла, что я должна показать фотографии оттуда в качестве своей собственной кухни. Иллюстрации несколько необычны, там сфотографирована не просто еда, а показаны руки, корпус человека, который готовит. Мы не видим, кто готовит, мы просто видим белый халат, часть корпуса и руки, которые работают с сырьем. Получаются очень жестокие картинки и не менее жестокие подписи: "отрезать голову", "вынуть внутренности". Это такая привычная жестокость, на которую мы не обращаем внимания, потому что она якобы необходима. Но она может потребоваться в двух смыслах: для того чтобы получить прибыль, или получить власть или победу, как это происходит сейчас, то есть это - моральный ущерб. Когда мы говорим о европейских ценностях, или Европа говорит о европейских ценностях, но эти ценности все меньше обеспечены этим настоящим, чтобы оно не значило. Из-за возможности получения какой-то выгоды ними начинают манипулировать, прикрываться, они начинают играть роль ширмы для манипуляций.

Диптих из серии Зона тишины

Диптих из серии Зона тишины

Формулы превратились в пустые слова, что-то выпало, какое-то слово, и наступает подмена понятий, какая-то тотальная господствующая омонимичность.

Да, абсолютно. С другой стороны, это жестокость, о которой говорил Арто, или о которой говорил Ионеско, это жестокость в такой ясности взгляда, когда мы видим определенные вещи в их сложности, а следовательно и в их жестокости. Как в свое время говорил Бунюэль, можно было бы снять фильм по Библии, и это была бы история большой силы и жестокости, если бы это снимать буквально, а не романтизировать или интерпретировать согласно установившемуся правилу.

То есть если бы этот фильм не снимали условные выпускники духовных семинарий?

Да, а снимать как оно описано. Как говорил Арто, из этой жестокости рождается эта настоящая, суховатая мораль. Она просто выплавляется из этой жестокости. Кстати, об этом говорил Ионеско, говоря о зле, мол, я не описываю зло, я его показываю, просто через него надо пройти, чтобы в тебе выплавилось добро.

Как нам быть с обыденностью зла?

Я думала об этом, работая над проектом "Призрак свободы", название для которого я взяла у Бунюэля. На работах все происходит в интерьерах старой советской базы в Каневе, на которой мы с Владимиром Будниковым работали несколько лет подряд как в импровизированной мастерской. Это типичные интерьеры, которые в советское время планировались абсолютно одинаковыми на базах отдыха, в больницах, санаториях, домах, детских садах, школах, тюрьмах - везде. Эти интерьеры, там где эти крашеные панели, которые мы все знаем, многие выросли в них, я их показываю в качестве некого страшного горизонта, потому что ты не имеешь выхода, просто тебе этот горизонт нарисовали и, более того, покрасили грязноватыми смирительными цветами. Согласно специальной философии нельзя красить стены в яркие цвета, а например, этот грязный голубой, грязный зеленый - они должны успокаивать. Это как рассказы о броме, который якобы добавляли в еду в армии. То есть даже цвет должен был смирять, душить в человеке любую попытку к протесту, к несогласию. В этих типичных интерьерах я разместила специфические элементы, которые невозможно распознать однозначно. Это нечто такое, что или является живым, или могло бы быть живым, то, что похоже не живое, потому что мы на самом деле теряемся в догадках, но, тем не менее, должны как-то выяснять, где есть человек, где он только подобен человеку, а где он словно спит, или ведет себя, как говорил Стус, "живут - и смерть свою жуют", вроде и не родились, и существуют в каком-то таком полусне, не чувствуют, потому что так удобнее.

Одеяло и топор из серии Призрак свободы

Одеяло и топор из серии Призрак свободы

Вернуться к началу из серии Призрак свободы

Вернуться к началу из серии Призрак свободы

Тряпка из серии Призрак свободы

Тряпка из серии Призрак свободы

Лестница из серии Призрак свободы

Лестница из серии Призрак свободы

Вижу что-то из серии Призрак свободы

Вижу что-то из серии Призрак свободы

Хорошо упорядоченное из серии Призрак свободы

Хорошо упорядоченное из серии Призрак свободы

Мы были в Каневе в резиденции с Владимиром Будниковым, начали ездить туда начиная с 2014-го года, как раз с войной. И это очень странное ощущение времени, когда ты из года в год попадаешь в очень спокойное место, туда, где ничего не происходит. То есть ты видишь, что ничего не изменилось. У нас вся жизнь перевернулась, но визуально ничего не изменилось. Внешне ничего не изменилось, и ты должен найти какие-то невидимые изменения. В работах по проекту "Резерв" 2017-го года присутствует та же усталость, о которой тогда много стали говорить, и это какая-то скорбная нечувствительность, и тогда люди для меня были похожи на равнодушных кукол, или какую-то мягкую ватную куклу, которую используют в следственных экспериментах.

Ваш розовый цвет фона - это ответ на грязно-зеленый в этом цикле художественном?

Я не могу такое соответствие признать, поскольку на самом деле уточнение темы происходит, когда я работаю. Я этим трудом думаю, этим процессом, я имею в виду живопись. Он и является моей любимой темой. Этот розовый и этот грязно-зеленый - эти цвета также являются темой, проявлением, но отнюдь не средством. Когда я работаю с живописью, вижу, как она уточняет то, о чем я думаю. Например, этот корпус в "Экстазе отсутствия" похож на очень беззащитный обнаженный силуэт, с другой стороны - он похож на рыцарские доспехи. Я помню, меня поразило в Капелле Медичи во Флоренции, там, где Лоренцо, он сидит, и он в доспехах, но у него - доспехи же должны быть металлическими и защитными - они повторяют анатомию голого тела: там есть складки и мускулы, видно анатомическое строение живота. И это очень странное сочетание, когда доспехи должны защищать и в тот же момент они проявлением телесной беззащитности.

Экстаза отсутствия из серии Резерв

Экстаза отсутствия из серии Резерв

Или телесного присутствия в металле.

Я изобразила очень конкретные сцены, где метафора словно поднимает буквальность. Например, рабочий, который просто выполняет свою работу, но в то время мне казалось, что любая работа выполняется механически, то есть все рабочие, которые работали с территорией, с садом, которые подравнивали газоны - они были похожи на манекенов, или даже на смерть. Когда человек уже не думает, не чувствует, он какая-то фигура просто. Это одна и та же одежда, это форма, опять же, униформа, которую можно воспринимать как военную, но еще это человек, который делает одну и ту же работу, природа отнимает, а он снова ее делает. То есть трава снова вырастает, грязь снова появляется, и вот эта повторяемость - как на этих картинках календарных, когда осенью аллегорическая фигура смерти собирает урожай.

Экстаза исчезновения из серии Резерв

Экстаза исчезновения из серии Резерв

Я помню это место из серии Резерв

Я помню это место из серии Резерв

Горизонтальные розовые рисунки на столах - это 2012-й год, серия "Поверхность". Мы увидим еще пейзажи оттуда на втором этаже. Я нарисовала серию пейзажей, совершенно конкретных, но это был пейзаж как тело. В определенном смысле это ссылки на традицию в японской литературе, где никогда пейзаж так просто не описывают. Каждый раз описание пейзажа является проявлением внутреннего состояния героя, и мы также воспринимаем пейзаж, в зависимости от того, что чувствуем внутри, и никак иначе. И здесь пейзаж становится похожим на внутренности. Он словно сам становится героем, но героем наизнанку.

Тело одновременно и прячет внутренний мир, и, с другой стороны, тело, телесное является проявлением внутреннего мира. Телесная поверхность является и сокрытием, и ключом.

Следующая работа из серии, где я изобразила свадьбы.

Это я догадался, единственное, что не решался озвучивать, возможно, я неправильно понял.

Свадьбы, изображенные после наблюдений за конкретными свадьбами, и этот классический джип как символ...

...благосостояния и статуса...

...кукла привязана на капоте. В маленьких городках их, все же, до сих пор привязывают, и украшают этими страшными гирляндами из искусственных цветов. Черный джип похож на катафалк. Я не понимаю, как молодожены этого не замечают. Но с другой стороны, это прекрасно, потому что свадьба - это и есть определенным роковой пункт жизни, узел, содержащий рождение и смерть одновременно. И этот узел в такой концентрации в этой черной машине и в том, что происходит вокруг этой машины, я увидела.

В свою очередь я увидел вудуализацию украинской обрядности, мы видим этот черный Тойота-катафалк, который должен был быть праздничным, здесь обращается сразу множество обрядовых моментов, начиная от какой-то паранародной магии и до атрибутов так называемой правильной свадьбы.

Что-то постоянно повторяется, они видимо до конца не знают, зачем они это воспроизводят. Кстати, я задумала эту серию годом раньше, когда увидела какую-то очередную свадьбу. Жара страшная, 30 градусов, и все очень торжественные, в этих костюмах синтетических. Открытый люк в джипе и оттуда торчит парень, ему где-то лет 15, но он похож на взрослого, одетый в вышиванку, в черных очках, на полную громкость включена русская попса. Он здесь в вышиванке, русская попса гремит, и парень танцует, но так страшно, ведь он движется как на дискотеках сельских, так, как танцуют зэки, и это так страшно, потому что он... маленький. Получилось сочетание абсолютно фантасмагорическое.

Шествие из серии Призрак свободы

Шествие из серии Призрак свободы

Ну, появление этого феномена и его самовоспроизводстве в поколениях свидетельствует об определенном направлении развития.

Эта работа с удвоением называется "Тоска по Родине". Мы уже немного говорили, о слове и слове. То есть, что слово можно воспринимать двояким образом. Мы не можем просто так взять и выбрать какой-то смысл, который нам нравится или кажется важным, потому что оно единое, и мы должны понимать его во всей целостности и во всей его жестокости.

Тоска по Родине

Тоска по Родине

Вас не клянут как "авангардисту"?

Я вообще мало что слышу. Мы настолько уединенно живем, и это огромное счастье, что у художника есть возможность существовать отшельником в мастерской, и мне все чаще хочется не прийти на собственное открытие.

Речь идет о союзных нормативах?!

Не напоминайте мне. Я этого боюсь на самом деле. Многие до сих пор считают, что деятельность художника должна соответствовать определенным нормам. Я член Союза художников. Мы, кстати, с Владимиром делали большую выставку в Союзе художников, показывали там трехлетний цикл проектов, которые делали в диалоге. Это хорошие залы, прекрасная длинная анфилада, впрочем, одновременно ты попадаешь в ряд очень противоречивых специфических контекстов выставок, происходящих там. Но что с этим поделать? Это так, потому что официальная культура...

...тоталитарна...

...и мало что изменилось. Идеологизация, прикрытая романтизацией, которая прикрыта украинизацией, прикрытой таким милым украинским целомудрием. Это очень тяжелый букет.

Вы никогда не представляли, как было творить, например, в 1920-х - 1930-х?

Думала. Нет, я на себя не примеряла, потому что это, пожалуй, было бы напрасно.

В то же время речь идет о прочтении тогдашних идей и смыслов через свою призму. Сейчас Вы встречаетесь с определенным сопротивлением украинской сучукрдийсности, но и они встречались со своим сопротивлением.

Ту сложную реальность чрезвычайно трудно принять. Никита Кадан очень точно сказал, что мы можем видеть прекрасные художественные образцы того времени, но мы должны в то же время понимать, что они стоят на расстрельной яме. И здесь интересно, как социалистический реализм перевел авангард в поле чего-то пркладного. То есть улучшение мира, о котором говорили - и довольно жестко говорили - художники авангарда, соцреализм перевел в практическое поле идеологической целесообразности. И это оказалось на самом деле страшно. У меня есть внутренняя уверенность, что соцреализм является антигуманным, то есть речь идет о гуманистической составляющей, на которой и держится искусство, и вообще смысл искусства, потому что искусство показывает, где человек - человек. А его там нет, оттуда он вычищен.

Вытерт. В конце концов, когда бюрократия нормирует процесс творчества, это же на самом деле самое страшное для художественного процесса.

Да. Нормировались такие вещи, которые нормировать невозможно. Невозможно по их природе. И как сейчас звучит - и смешно, и страшно, и бессмысленно - управление культурой, потому что культурой невозможно управлять, ее невозможно нормировать, потому что она вырастает как дерево, ее можно только почувствовать, и можно заниматься так называемой культивацией, то есть можно направлять, участвовать, вливаться, входить, вслушиваться в нее.

Но, с другой стороны, чиновники по своей сути - конгрегации кастрированных хищников, то есть они имеют клыки, они могут уничтожить, но они не производят смыслов, они не воспроизводятся в них. Большевистские чиновники без Горького или без Маяковского или без, например, авангардистов, культурных процессов двадцатых годов, оказались бы неустойчивыми. Силового компонента недостаточно, нужен фундамент культуры или контркультуры. После крови, после общественной перезагрузки, после внедрения новых визуальных или вербальных формул.

Художники должны изобретать каждый раз другой язык. То есть получается, что язык как бы бежит от строгой формы, потому что каждый раз как только появляется смысл, сразу его подстерегает его изнанка, вроде он, но уже манипулируемый, который можно принять за тот первый, настоящий смысл. Его подстерегает опасность. Как, например, на Майдане, когда еще шли бои, а уже лежали магнитики с изображениями этих боев. Это так быстро было, Господи!

Знаете, самая страшная история со времен Оранжевой революции 2004-5 гг., когда мы много времени с ребятами на Лютеранской провели - блокировали, ночевали. Революция уже вроде бы заканчивается, назначили третий тур. И тут однажды утром подходит какая-то дама, но с люмпенизированным бэкграундом, и говорит: "Мне посоветовали к вам обратиться, вы здесь за что-то отвечаете, мне надо проштамповать командировку". Я говорю: "Что вам надо?!" "Мне надо проштамповать удостоверение, что я была на революции". И вот тогда мне стало жутко. В этот момент я понял, что завершилась революция. Можно ставить крест на надеждах. И вина не только в бюрократии, наш народ будет интерпретировать все чисто по-своему, нивелируя дополнительные смыслы. И таким образом победит, а вот мы не обязательно.

Возвращаясь к проблеме больших художественно-цивилизационных циклов. У меня есть ощущение, что мы также переживаем сейчас определенный цикл, определенный переход. Он обусловлен событиями мировыми, хоть и не сводится к вопросу COVIDа. Но видим отчуждение определенных смыслов и то, о чем мы с вами говорили, когда одни смыслы подменяются похожими словами. Отчужденные сущности начинают жить своим образом, мы их просто не контролируем, вот, если примитизировать, мы не контролируем какую-то Анжелику Васильевну из Полтавского районного суда или каких-то мелких местных чиновников, или депутатов, они формируют свою действительность, они нам ее навязывают. У нас с одинаковым успехом для борьбы с пандемией закрывают и открывают парки.

Пандемия ничего нового не внесла, она проявила то, что было не очень явным раньше. Оно было и раньше, но стало буквальным. Это медицинское восприятие является нормой, законом, который мы можем очень просто изменить для защиты каких-то вещей, законом, абсолютно противоречащим тому широком нравственному закону, который является гораздо более сложным. Состоялось упрощение основных вещей. Я не знаю, об этих вещах уже неприлично говорить, это "непристойные слова", они прошли через манипуляции, неприлично говорить о гуманизме, потому что мерзавцы уже столько раз испытывали слово "гуманизм", что просто язык не поворачивается, так его сложно выговорить. Стало "неприлично" говорить о любви, о доверии, о смерти. Какая-то сторона жизни была в свое время отодвинута на маргинесы, например, болезнь и смерть, они находились вне закона, это было не для обсуждения, а сейчас вне закона так же оказались и гуманизм, и любовь, и мораль. Будто всю человеческую жизнь закрылиь на карантине.

Вы очень хорошо вылавливаете эти моменты точек эмоциональной или ментальной кристаллизации и, возможно, потенциальные точки сборки. Какими они есть в украинском случае?

Уже несколько лет стабильное ощущение: ты бы не поверил никогда, что такое может быть. И ты, вроде уже пройдя через наблюдение или участие в определенных событиях, должен все понять, но когда идешь дальше, видишь, что ты, все же, не понимаешь, потому что появляется все новое и новое. Ощущение, что наша платформа является нежесткой, неустойчивой, она плывет, у нас под ногами плывет земля. И это нормально. Почему Европа теряет собственные ценности? Потому что они решили, что это навсегда. Что они у них уже есть.

Украинцы тоже теряют ценности.

Украина - это Европа. И Украина является очень важным маркером того, что происходит в мире, она же не отдельно существует, в вакууме. Мне кажется, что она является каким-то таким неприятным указателем на возможное будущее для Европы, потому что они, все же, чувствуют превосходство. Это тоже очень смешно в контексте этих ценностей, о которых они говорят. С другой стороны, европейцы присвоили эти ценности, назвав их европейскими ценностями, об этом прекрасно говорил Эдвард Саид. То есть европейские ценности как бы возвышаются над восточными ценностями, над ценностями Восточного мира, и противопоставлены им, но это очень упрощенный, искусственный взгляд.

Но сейчас мы видим момент попытки переустановки. Не знаю, каким образом, это революционное движение "Black Lives Matter". Возможно, там есть элементы провокации, элементы манипуляции, каких-то глобальных спецслужб, лево-, право-, неомаоистских организаций, но суть не в этом. Суть в том, что множество людей на это отреагировало. Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах.

Это долго зрело. Есть определенные опасные моменты, с которыми свыклись даже такие демократии. Мы тоже здесь сжились с жестокостью, беззаконием, и думаем, что можем просто их замалчивать, и это неравенство, к которому все вроде привыкли - например в Советском Союзе тоже все счастливо жили, и жили прекрасно - а что такого, почему вдруг эта ширма образцовой страны обнажила такие страшные внутренности? Это закономерные процессы, потому что реальность вызревает очень долго, но проявляется внезапно. Конечно, манипуляции есть везде, и каждая ситуация очень сложная. Например, на Майдане было несколько диких проявлений, когда воришек, которых поймали за то, что они воровали мобильные телефоны, выводили на сцену и писали на лбу "вор". Это страшные вещи, однако благородные цели Революции Достоинства их как бы освящали.

Это как раз закономерные вещи. Народные массы не ищут компромисса. Когда народная стихия вырывается наружу, когда система критериев - поведенческих ли, социальных ли, силовых ли - не может сдержать и обеспечить стабильное развитие процесса, то стихия формирует свои нормативы.

Стихия не может быть контролируемой. Но эта стихия тоже зависит от внутренней организации каждого человека, от внутреннего чувства или скорее тех ценностей, о которых все время говорим, что человек не может просто себе каких-то вещей позволить. Мы никогда не знаем, как мы поступим в экстремальных обстоятельствах, но, как говорил Эли Визель, пройдя через концентрационные лагеря, человек не становится лучше; порой я слышу мнение, что люди, которые сейчас на войне, все без исключения прекрасны, а экстремальная ситуация очищает, возвышает, делает человека моральным. Но он писал, что нет. То есть выжившие, которые пошли дальше в нормальную жизнь, они остались примерно такими как были. А некоторые стали хуже. Манипулятивные процессы с упрощенной героизацией, запущенные у нас, представляют большую опасность и заводят в новую идеологическую ловушку.

В Советском Союзе происходило искусственное имплантирование смыслов. Это как если бы выставить в ряд 50 человек и протянуть каждому в голову веревочку, и они дальше будут идти по линии этой веревочки. Насильственная импланттация смыслов как раз и направляет в определенном направлении общество.

Попытка насильственно нормировать процессы, которые являются человеческими, и приводит к взрывам. Демократия наиболее приемлемая для нас система, но с демократией тоже огромные вопросы. Почему? Потому что афинская демократия - образцовая демократия, но при этой демократии женщины были исключены абсолютно из общественной жизни и в Афинах прекрасно мирились с существованием рабов.

С другой стороны, есть другая образцовая демократия: мексиканская или колумбийская. Там те же процессы, которые мы видим и в Украине: заигрывание с широкими слоями населения, вбрасывание им смыслов с помощью тех или иных технологий. Помним, как украинцы охотно потребляли мексиканские сериалы. Старые технологии и социальные лифты работают. И как бы Мексика не пыталась в тех или иных средах обсуждать проблемы демократии, все равно будет побеждать наркотрафик. Будут побеждать люди, которые будут барыжить наркоту, переправлять в Соединенные Штаты, делиться с пограничниками, потом ставить своих людей в местные или государственные органы власти, - а попытки поверхностного анализа покажут, что демократия чуточку как-то отстает в Мексике. И в Украине выстраивается не афинская, а сугубо какая-то колумбийская версия демократии.

В Украине абсолютно имитативная демократия, все процессы, которые называют изменениями, реформами - те процессы, которые считаются демократическими, это сплошная имитация, прикрытие, та самая ширма.

В конце концов, именно искусство часто становилось ширмой, оформляя социально-политические воронки, тот же фашизм.

Трагические художники, которых использовали, в частности которых использовала идеология. Вот возьмем трагедию Ницше.

Расскажите о вашей пейзажной лирике?!

Работы из серии "Поверхность". Совершенно конкретные пейзажи, каждый пейзаж - это конкретное место, в той местности в селе, где находится наша дача, и другое - это с фотографий, которые я сделала на Одесской трассе из автомобиля, через лобовое стекло. Я здесь вижу пейзаж как тело и одновременно как осколки большого зеркала, в которых, в каждом кусочке, действительность отражается целостно. То есть она не делится на части, потому что, когда тело делят на части, оно уже мертво. У живого тела нет частей, оно целостно.

Ну, а как быть с потерей зуба?

Можно и руку потерять, и больше. Но я о другом. У Гессе прекрасно сказано, как у человека, в его теле все взаимосвязано, мизинец свидетельствует о колене, губы говорят о животе или плече, то есть это все связано, и не только визуально, все связано ощущением целостности отдельного человека. И не просто отдельного человека, потому что человек же не является отдельным, человек вообще может осознать себя человеком только тогда, когда он осознает свою причастность к человечеству. Он не может существовать отдельно. Индивидуальность ничего не стоит, пока человек не выработает этой ценности. Неприлично говорить это вслух, но речь идет об общечеловеческих ценностях. Пока он их в себе не выплавит, его уникальность ничего не стоит.

Ну, мы живем в инвалидизированные мире. Люди утратили чувство имманентной солидарности с чужой болью, с чужим горем, с чужим счастьем. Состоялась большая атомизация. Я бы не хотел сравнивать те или иные периоды в истории человечества, но когда нам не болит за то, как издеваются или истребляют людей где-то, когда люди становятся для нас только каким-то статистическим моментом или строкой новостной ленты, когда горе всегда чужое, когда мы стараемся закапсулироваться в нашем представлении тела и провтыкиваем наше сакральное общечеловеческое тело, о котором Вы говорите. Человек, как чашка морской воды, и без причастности к морю, остается всего лишь чашкой воды.

И на этом базируется мой определенный основательный оптимизм. В человеке - причем в каждом человеке - гипотетически есть эта искра. Пока человек жив.

Нет страха за страну? Кроме политических причин, есть моменты социальной деградации, есть вещи, которые упорно замалчиваются, а замалчивание имеет обычно плохие последствия.

Абсолютно! Проект, тема которого является краеугольной для всей выставки - это "Зона тишины". Это название возникло не просто так, это на Чернечей горе стоят таблички, их там несколько, довольно много, и на них написано "зона тишины". Там ведь не просто место захоронения Шевченко, там должен быть дух, образ поэта, его слово. И здесь это все попытались урегулировать в замалчивании, так как восприятие Шевченко тоже является довольно специфическим. Его разобрали на цитаты, угомонили определенным правильным способом, выбрали цитаты, которые нравятся, и убрали цитаты, которые могут быть тяжелыми, неприятными, вредными.

Накинули некий кожуха на клетку с певчей птицей. Когда надо - снимают, а когда не надо - все видят заскорузлый кожух, и никто, наверное, и не понимает, о чем же на самом деле он писал вне цитатника патриота. В конце концов, его цитаты использовались различными средами, вспомним СССР.

Абсолютно. В Советском Союзе были очень популярными книги, которые назывались "В мире мудрых мислей". Отдельные цитатки. Высказывания, выдернутые из контекста. Со многими это произошло, да. Вот, кстати, серия работ на бумаге. Сделана в 2018 году в резиденции на острове Бирючем. Кстати, там есть заповедник, где президентская резиденция, построенная, думаю, при Хрущеве. Она находится прямо посреди заповедника, и хотя это замалчивают, там иногда происходят охоты. Художники много лет туда ездили и работали на старой советской базе, она называлась "Солнечный берег". Ну, а как же иначе? Абсолютно нормированная типичная советская архитектура, страшная. Когда ты приезжаешь туда, кажется, что ты попал на зону, потому что именно так должны все эти базы с домиками, с ограждением, со специальными строениями для столовой, спальных душевых, удобств. Жуткие кабинки. Ощущение такое, что ты попал то ли в лагерь беженцев, то ли в зону отбывания наказания. Но эта база специально строилась для отдыха советского человека.

Персональные действия

Персональные действия

Чтобы не рсслаивали восприятие действительности.

Правильно. Здесь я рисовала не только минималистичные интерьеры, но и экстерьеры. И детская площадка, похожая на пыточную. И входы классические в гастроном, унифицированные урны и скамейки. Все было одинаковым. Не совсем понятно, как там человеческое выживало. Сейчас ее распродали почти всю по частям, появилось еще очень много заборов, появились новые домики, которые называют виллами, коттеджами, но они в основном так же страшны, так как их строят не по каким-то архитектурным, художественным принципам, а их строят именно...

...жлобы для жлобов...

...человек должен иметь удобства примитивные, человек должен иметь телевизор, окно, душ. Но это не оформлено в общую архитектурную форму, архитектурную историю. Они обошлись без художника, и это выглядит ужасно. Оно не просто ужасно, потому что безобразно, потому что в общем оно некрасивое, а выглядит ужасно именно потому, что человеческие прекрасные потребности сведены к крайне примитивному минимуму. Никакого ненужного излишества.

А вот это серия "Анатомия", 2015-й год. Это совместный проект, который мы делали с Владимиром Будниковым и Александром Бабаком. Мы все учились в художественной школе, знаменитой республиканской художественной школе киевской, так называемой РХСШ, и к тому же - представители трех поколений. Каждый из нас взял себе одну из дисциплин: Владимир - натюрморт, Бабак - обнаженную натуру, а я, конечно же, - анатомию. Но 2015 год - это война, и это рассуждения о том, что в войну происходит с телом. Кстати, здесь появилось это медицинское тело, медицинское восприятие тела, которое сейчас выявила эпидемия. Потом я еще думала во время работы о специфическом равнодушии, когда мы на пластической анатомии изучали анатомические таблицы, изучали то, как человек устроен изнутри, изучали некое определенное нечувствительное тело, изучали его механически. То есть тело не как проявление душевных движений, душевного действия, душевного труда, а просто как организм, близкий к некоему живому механизму. Эта работа называется "Защита", элементы защиты военного, рация, какие-то приспособления для связи, для того, чтобы защитить себя на войне, и здесь появляются элементы искусственные, такие как протезы. Есть тело, а есть заменители тела, которые очень похожи, которые подражают телу, или те, которые наоборот к телу что-то добавляют, изменяют его.

Защита из серии Анатомия

Защита из серии Анатомия

Нескромный вопрос, а почему у Вас, я просто увидел этого джентельмена в прекрасном спортивном костюме, но не вижу картин с привязкой к конкретным политическим персоналиям. Это сознательно?

Сознательно, потому что моя абсолютная уверенность заключается в том, что искусство никогда не говорит прямо. И я на самом деле не знаю, какими путями оно продвигается. Если оно доходит, все же, если кто-то из зрителей может, а он может, понять его с той строгостью и с той точностью, с которой говорил художник. Это возможно. Говорят о том, что нет критериев, о том, что существует множество интерпретаций, но, все же, рассчитывает художник на то, что кто-то его примет совершенно точно, именно так, как он это хотел, как он это осознал сам. Именно поэтому я никогда не применяю таких простых, конкретных отсылок. Когда появляются атрибуты, которые могут восприниматься как конкретные, они есть, есть камуфляж, есть в "Киевском дневнике" много балаклав, есть костюмы Adidas, есть какие-то конкретные вещи, атрибуты, которых у меня немного на самом деле, и я их отбираю тоже с большой строгостью. Я вижу в них определенные не то что символы, а определенные знаки, указывающие на время, и мне этого достаточно.

Парень из серии Анатомия

Парень из серии Анатомия

А если попробовать описать настоящий период вербально, что происходит сейчас?

Истощение языка и утрата ценностей. Утрата ценностей аж до того, что весь мир становится вовлеченным в глобальную пандемическую манипуляцию, борьба за сохранение человеческой жизни превратилась в прикрытие...

... или попытки использовать ситуацию в своих целях и интересах. А украинский процесс?

Абсолютно то же самое. Просто мне казалось, что пройдя через смерть людей в центре Киева, некоторые вещи уже не могут произойти. Мне казалось, и это было огромной ошибкой, нельзя переступить через определенные вещи. И именно поэтому, как в "Фаусте": "лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой". Мы не можем держаться за привычные ценности, мы должны бороться за них каждый день, потому что реальность нам подбрасывает, буквально каждый день, новые испытания.

Невольно вспоминаю шекспировское: "ад пуст, все бесы здесь". Такое впечатление, что это все происходит в данный момент в Украине.

Понимание того, что происходит, этой очень страшной сегодняшней реальности зависит не от принадлежности и не от гражданства, и не от того, где человек находится сейчас, потому что, особенно начиная с Майдана с последнего, и с войны, я сотрудничала с кураторами немецкими, польскими и это люди, которые не живут здесь, не являются украинцами, но они настолько точно воспринимают происходящее, настолько точно, насколько очень многие украинцы до сих пор не понимают...

...кто их убивает?

...где они живут и что с нами не так.

Это натюрморты из серии "Зона тишины", из той же серии, что и большие работы на первом этаже. Кстати, рабочий материал для этих натюрмортов показан во Дворце Потоцких, где фотографии с изображениями кухонных процессов по одной установлены во всех залах постоянной экспозиции. А уже вместе, в виде объекта-книжки, они показаны в Музее Пинзеля. Я использовала не только фотографии из старой кулинарной книги, но и попросилась на кухню статусного шикарного ресторана, в котором мы питались в резиденции, я попросила разрешения снять процесс, когда повар будет разделывать то, что анатомически напоминает существо, которое было живым. Они говорят: "Вы знаете, в основном нам на кухню привозят уже разделанные фрагменты", а потом говорят: "нет, сейчас будет кролик, он размораживается, вам повезло". И вот я дождалась кролика, и когда повар его разделывал... Кстати, в украинском языке - я спрашивала у нашей редактора и ответа мы не нашли - нет возможности в российской слова "разделка", "разделывать". Такое жесткое слово. А в украинском нет аналога точного, то есть "разделение", которое более литературное, в нем нет той жесткости и буквальности страшной.

Из серии Зона тишины

Из серии Зона тишины

Ну, говорят "разрубил", "порубил".

Да, но как быть с "разделочной доской"? Ибо "разделение" употребляется в более широком плане. Повар этого кролика разрезал по всем правилам, опытно и очень быстро все делал, я еле успевала фотографировать, а за моей спиной стоял персонал, им было интересно и не совсем понятно. Когда я к ним на минутку повернулась, посмотрела, а у них в глазах такая смесь отвращения и ужаса: зачем я фотографирую этот процесс, это же какое-то извращение. Хотя это такое рутинное дело, и с этим справляются многие хозяйки. Что-то там произошло на той кухне, когда я готовила этот материал. И, как я уже говорила, я не планировала его показывать, это было так сказать моей собственной кухней, и тут я поняла, нет, не совсем. Во время работы с экспозицией выставки здесь во Львове эта моя тема кухонной банальной жестокости обрела новые уточнения. Ни во Дворце, ни в церкви, потомучто Музей Пинзеля, все же, находится в костеле, который является сакральным местом, конечно же, не было места для такого низкого процесса как кухня. Кухня всегда находилась отдельно, а в церкви - это вообще речь идет о духовной пище, и речь не идет о кухне для удовлетворения телесных потребностей. Во дворце кухня тоже строилась всегда как отдельное помещение, то есть этот процесс был отодвинут на маргинес...

"Кухня" еще и о руках повара, которые я взяла из этих иллюстраций бабушкиной книги, они оказывают давление, какую-то репрессию над тем, что недавно было живым. И появляется такое чувство, что ощущение страдания чего-то, того над чем оказывается давление, но страдания чего-то такого, что по понятным причинам страдать уже не может. Что делалось в лагерях?! Мало было просто убить, надо было уничтожить волю, надо было превратить человека в существо, которое вроде еще живое, но уже не просто не имеет боли, уже ничего не чувствует, уже не может даже страдать. Оставить человека живым, но из него вычистить все человеческое.

Тело, Фигура с черной головой, Зона комфорта из серии Резерв

Тело, Фигура с черной головой, Зона комфорта из серии Резерв

"Приготовление" - тоже из серии "Резерв". Здесь материалом для меня стала фотография из той же советской книги. В этой работе я вижу еще один мотив, который часто у меня повторяется, тема, которая еще не закончилась, - это тема раны, это Фома Неверующий, которому надо все-таки запихнуть пальцы в рану для того, чтобы убедиться. Что делает искусство? Оно же превращает эти раны или шрамы в стигматы.

Приготовление из серии Резерв

Приготовление из серии Резерв

В процессе подготовки выставки у нас возникла также коллаборация с проектом "Pinzel Art". У Владимира Будникова в экспозиции было видео Романа Гука - визуализация облака точек, которые образуются в процессе сканирования скульптур Пинзеля, и они образовали такие подвижные рисунки, которые стали своеобразной рифмой к складкам на работах Будникова. А на моей выставке будет показана разобранная фигура Иоакима, которую сканировали участники "PinzelArt", мы ее только вчера скомпоновали в экспозиции. Можем увидеть, что это фигура, но такая, которая еще не сложилась и будто находится в распахнутом экзальтированном состоянии, словно эта разобранность еще усилила, проявила барочный экстаз скульптуры Пинзеля. Она сейчас на реставрации, вскоре реставраторы будут собирать ее. Уже через короткое время мы ее сможем увидеть только целой.

Расскажите о вашем ощущение Пинзеля?

Бесспорно, это выразительное барокко, со всем его экстатическим возбуждением, нервным рисунком драпировок, безумных складок, лиц, которые тоже перекошены в божественном экстазе, но, с другой стороны, он мне кажется настолько современным, возможно потому, что мы его видим сейчас в музее, видим вблизи, не с той точки зрения зрителя, которую представлял Пинзель. Вероятно, деформации лиц были рассчитаны на определенную точку восприятия, и должны были восприниматься без искажений благодаря определенной перспективе. Но когда мы воспринимаем эту деформацию, которую можем видеть только сейчас, потому что мы находимся на одном уровне с этими скульптурами, он мне подобен своей современностью и своим пониманием этой перформативности художественного жеста, например, на Бэкона, у которого его фигуры не статичны, они двигаются, сами являются движением. Так же и у Пинзеля изображено движение, не отдельные фигуры, а проявление экзальтированного духа.

- Актуальное

- Важное